Un contrat peut soudainement devenir déséquilibré par un événement imprévisible, bouleversant l’économie de l’accord initial. L’une des parties se retrouve alors confrontée à des obligations devenues excessivement onéreuses, sans pour autant disposer d’une solution automatique pour sortir de l’impasse.

L’article 1195 du Code civil offre un mécanisme rarement utilisé, mais redoutablement efficace, qui bouscule le principe de force obligatoire des contrats. Son application soulève des questions concrètes, notamment dans les secteurs de la location immobilière ou lors de la rédaction de clauses spécifiques, comme celles dites de tontine.

Comprendre l’article 1195 du Code civil : un levier méconnu pour s’adapter aux imprévus contractuels

L’article 1195 du code civil signe un tournant discret mais profond dans la façon française d’envisager le contrat. Intégré à la réforme du droit des contrats, ce texte brise le moule de la théorie classique du contrat et fait bouger les lignes d’un code autrefois figé. Ce qui compte désormais, c’est l’équilibre entre la stabilité du contrat et la capacité d’ajuster l’accord aux aléas majeurs. Lorsqu’un changement de circonstances imprévisible transforme l’exécution en fardeau trop lourd, la partie touchée peut demander à reprendre les discussions.

Ici, la liberté contractuelle n’est pas sacrifiée, elle évolue : la loi admet qu’un contrat n’est pas un monument inaltérable. Lorsque l’exécution devient excessivement onéreuse, on ne se retranche plus seulement derrière la force majeure ou une clause spéciale ; la loi ouvre la porte à une nouvelle forme de dialogue. La confiance entre partenaires s’étend : il ne suffit plus de respecter la parole donnée, il faut aussi regarder en face les réalités qui changent.

L’article 1195 ne force personne : il trace une voie. De la demande de renégociation à la saisine du juge, en passant par l’aménagement ou la fin anticipée du contrat, chaque étape s’inscrit dans un cadre judiciaire précis, nourri par la jurisprudence et l’évolution du droit civil. Avocats et magistrats doivent désormais manier ces nouveaux outils, pour défendre entreprises comme particuliers face à des relations contractuelles qui ne cessent d’évoluer. La réforme du droit des contrats ne se contente pas de moderniser, elle refonde la notion même de sécurité juridique et la prévisibilité des engagements.

Quels droits et obligations pour les parties face à l’imprévision ?

Le régime juridique de l’imprévision, introduit par l’article 1195, insuffle un souffle inédit dans le droit des contrats. Dès lors qu’un changement de circonstances imprévisible rend l’accord initial disproportionné pour une partie qui n’avait pas accepté ce risque, la demande de renégociation devient possible.

Ce recours n’interrompt en rien l’exécution du contrat : l’autre partie doit remplir ses obligations comme prévu. La renégociation s’engage, souvent sous l’œil attentif de juristes. Si les discussions restent stériles, chaque partie garde la possibilité de saisir le juge pour solliciter une révision ou même la fin du contrat.

La première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les contours de ce mécanisme : celui qui invoque l’imprévision doit en apporter la preuve. Le juge s’attarde sur la bonne foi des démarches, sur le caractère réel du bouleversement économique, sur la proportionnalité de la requête, et sur le maintien possible de la stabilité du contrat.

Voici ce qui change concrètement pour chaque partie :

- Droits : engager la renégociation, saisir le juge, obtenir une modification ou une rupture du contrat.

- Obligations : poursuivre l’exécution, étayer la demande par des éléments précis, agir loyalement tout au long du processus.

Cet équilibre délicat du droit privé impose à la fois de préserver la force des accords et d’autoriser, dans certains cas, leur adaptation à une conjoncture qui bascule.

Résiliation, clauses sensibles et pièges courants : ce que tout contractant doit savoir

Sous l’angle de l’article 1195, la résiliation d’un contrat ne se décrète pas du jour au lendemain. Le texte esquisse la voie judiciaire, mais la négociation conserve sa place. Revenir autour de la table peut permettre d’ajuster l’accord, parfois d’y mettre un terme anticipé, souvent de trouver un terrain d’entente. Tout dépend, en pratique, des clauses adoptées à la signature : il s’agit de veiller à la clause de révision, de prendre la mesure de la clause de hardship, de ne pas négliger la clause d’indexation.

Certains dispositifs juridiques, censés protéger, finissent par tendre des pièges. Une clause abusive peut être mise en échec, surtout dans les contrats d’adhésion ou les sociétés. L’équilibre doit se vérifier dans les faits : une contrepartie fictive ou un déséquilibre manifeste fragilise la solidité de l’accord. Relire attentivement chaque formulation, chaque condition de sortie, n’est jamais superflu.

Avant toute démarche de résiliation, il convient d’examiner plusieurs éléments :

- La force majeure permet de suspendre ou d’éteindre une obligation : elle diffère de l’imprévision, mais son périmètre reste strictement encadré.

- La propriété du bien, sa valorisation et la situation contractuelle : autant de points de vigilance avant d’envisager la rupture.

L’architecture juridique de l’article 1195 impose une attention soutenue à chaque mécanisme d’ajustement ou de sortie. Les parties, confrontées à une exécution devenue trop lourde, oscillent entre volonté d’adapter et besoin de préserver l’accord initial. Tout se joue dans les détails : la neutralité du texte cache des enjeux décisifs au fil des clauses.

Pourquoi approfondir ses connaissances en droit des contrats protège vos intérêts au quotidien

Le droit des contrats ne se résume pas à une affaire de spécialistes : il irrigue chaque partenariat, chaque promesse, chaque initiative collective. Savoir lire et manier l’architecture contractuelle, c’est assurer sa sécurité juridique au quotidien. Un détail, un mot omis, une imprécision, peuvent transformer une association banale en source de conflit durable. L’article 1195 du code civil a redistribué les cartes : la confiance qui fonde le droit civil s’accompagne désormais d’une option de révision, là où la rigidité régnait.

La culture juridique façonne la capacité à anticiper, à dialoguer et à défendre ses intérêts sans crispation. Maîtriser les ressorts de la liberté contractuelle, c’est pouvoir dessiner des accords sur-mesure, adaptés à la réalité de chaque secteur d’activité. Omettre une clause, ignorer la gestion d’un imprévu, c’est exposer la stabilité du contrat à des secousses imprévisibles. Les professionnels aguerris scrutent chaque terme, conscients que le droit protège d’abord ceux qui savent l’utiliser.

Pour affiner sa pratique, plusieurs ressources existent :

- Approfondissez l’analyse de chaque contrat grâce aux articles de la revue trimestrielle de droit civil.

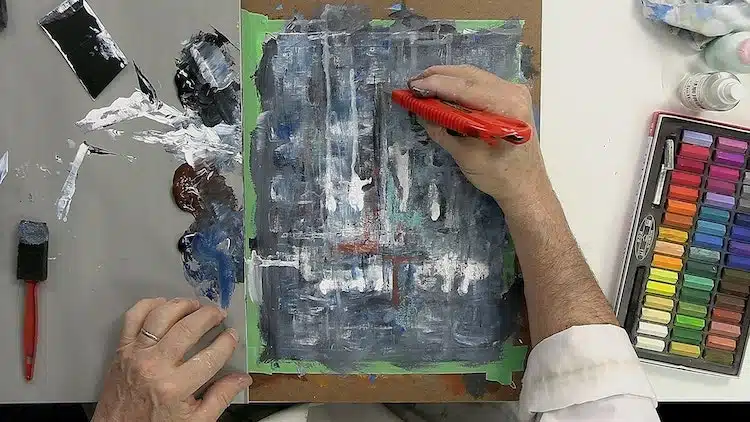

- Participez à un atelier national de reproduction des bonnes pratiques contractuelles : transmettre le savoir reste une force précieuse.

Chaque évolution du code civil, chaque réforme du droit des contrats, impose une vigilance de tous les instants. Entre rigueur et recherche du compromis, la maîtrise du droit contractuel s’apprend, s’échange, se transmet, et sépare ceux qui subissent les aléas de ceux qui écrivent les règles du jeu.